La crisi ambientale e climatica che stiamo vivendo non è più solo materia per fisici, climatologi e naturalisti, ma deve ormai coinvolgere anche le scienze umane. È compito di antropologi, sociologi e psicologi capire come mai una comunità di miliardi di individui non sappia mobilitarsi per trovare le risorse materiali, morali e culturali utili a conservare l’habitat della propria specie.

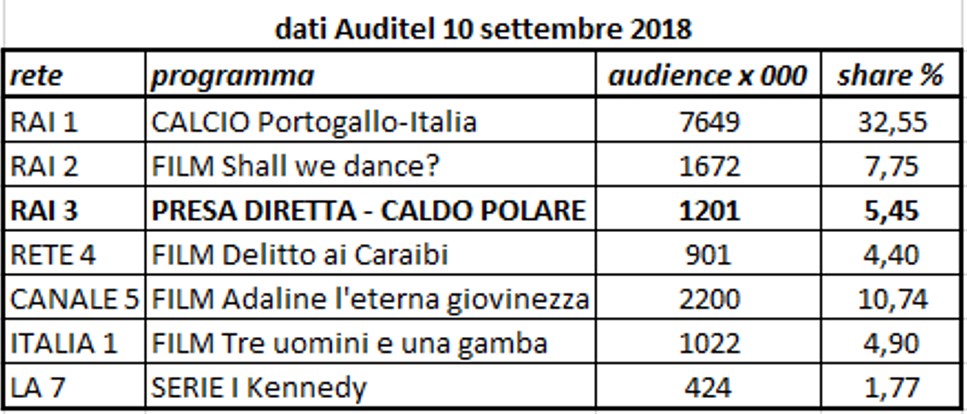

Alcuni giorni fa la RAI è stata protagonista di un eccellente momento di servizio pubblico, mettendo in onda una puntata di Presa Diretta dedicata al cambiamento climatico. Servizi chiari, scientificamente solidi, coinvolgenti, hanno raccontato per l’ennesima volta i fenomeni in atto e le preoccupanti prospettive che si aprono per l’Umanità, in assenza di provvedimenti efficaci. La trasmissione è stata vista da circa 1,2 milioni di spettatori, poco più del 5% del totale. Anche se parzialmente spiegabile con la concomitante partita della Nazionale di calcio, un ascolto così modesto, a fronte dell’importanza dell’argomento, ci obbliga ad interrogarci.

Il riscaldamento globale rappresenta, in maniera ormai evidente e incontrovertibile, la più grande sfida che aspetta l’umanità per i prossimi secoli. L’ambiente in cui viviamo, l’agricoltura che ci alimenta, il sistema economico e produttivo, gli equilibri geopolitici, le nostre abitudini quotidiane, rischiano di essere sconvolti da cambiamenti di entità inaudita. La scienza studia questi fenomeni da lungo tempo, e li conosce ormai approfonditamente: sappiamo cosa sta succedendo e cosa succederà, quali sono le cause e, con buona precisione, quali saranno le conseguenze di medio e lungo periodo.

Non si tratta di materie nuove o sperimentali, ma di conoscenze ormai consolidate: il legame tra la concentrazione di anidride carbonica e la temperatura del pianeta è noto dalla fine del XIX secolo, l’ONU ha fondato l’IPCC (Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico) nel 1988, il Protocollo di Kyoto e le successive COP hanno riempito i giornali a partire dai primi anni 90. Insomma, la nostra collettività, a tutti i livelli (dall’élite scientifica all’opinione pubblica, passando per la classe dirigente politica e mediatica), sa quello che c’è da sapere su ciò che sta accadendo, e su cosa sarebbe necessario fare per evitare il disastro.

Nonostante questo, l’argomento interessa ancora una ristretta minoranza di cittadini, come evidenzia lo share modesto della trasmissione televisiva ricordata sopra. Sulle questioni ambientali, dai cambiamenti climatici, all’inquinamento, alla perdita di biodiversità, sembra essere in atto un “sonno della ragione” collettivo, che si interrompe brevemente solo in occasione di notizie che “bucano il video”, che si tratti di eventi catastrofici o delle uscite folkloristiche di qualche provocatore negazionista.

Questo scarso appeal comunicativo innesca una pericolosa spirale negativa: dal momento che i temi ambientali non portano spettatori o lettori, il sistema mediatico tende a non parlarne, se non all’interno di nicchie per addetti ai lavori. Questo silenzio contagia la politica, la cui azione ha di solito come prospettiva i pochi mesi che separano una tornata elettorale dall’altra: se la questione ambientale non sposta consenso nell’immediato, fare finta di nulla è la scelta più comoda, visto che le prossime generazioni, principali vittime di queste “amnesie”, non votano. Al contrario, affrontare i problemi nella loro complessità, con misure serie, strutturali e lungimiranti, espone al rischio di perdere l’appoggio di qualche lobby influente, e di pagare un prezzo in termini di voti. Tanto vale continuare a fare finta di niente e relegare le questioni ambientali in un angolo, come – per fare un esempio – la recente vicenda dell’Ilva di Taranto, e il dibattito che ne è seguito, ha dimostrato in modo esemplare.