Termini come desertificazione e crisi idrica stanno entrando con sempre maggiore frequenza nel nostro lessico quotidiano.

La riduzione o la distruzione del potenziale biologico del terreno, che può portare a condizioni desertiche, è un fenomeno che interessa il nostro paese da almeno 10 anni. Sono particolarmente colpite le regioni del sud Italia, come Basilicata, Puglia e Sicilia.

Come possiamo leggere in una newsletter di Marea Media, già nel 2015 il CNR avvertiva che la desertificazione sarebbe diventata un grave problema per un quinto del territorio nazionale, il 41% del quale nel Sud.

Dati che sono andati confermandosi negli ultimi anni, come per esempio la crisi idrica del 2024, e si sono addirittura aggravati. Tra le ragioni, la cronica mancanza di un piano infrastrutturale di raccolta idrica e l’aumentare di eventi meteorologici sempre più estremi.

Come viene comunicata la crisi idrica in Italia?

Un report dell’ISTAT, relativo agli anni 2021-2023, ci dice che le reti idriche perdono circa il 40% dell’acqua potabile che trasportano. Un dato che corrisponde ai bisogni idrici annuali di 43 milioni di persone.

Il Sole 24 Ore mostra una lucida sintesi in merito. Riporta infatti i risultati del focus tematico pubblicato proprio dall’Istituto Nazionale di Statistica in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, celebrata ogni anno il 22 marzo.

A questo tema è poi strettamente collegata la questione legata all’utilizzo che facciamo dell’acqua che arriva nei nostri rubinetti.

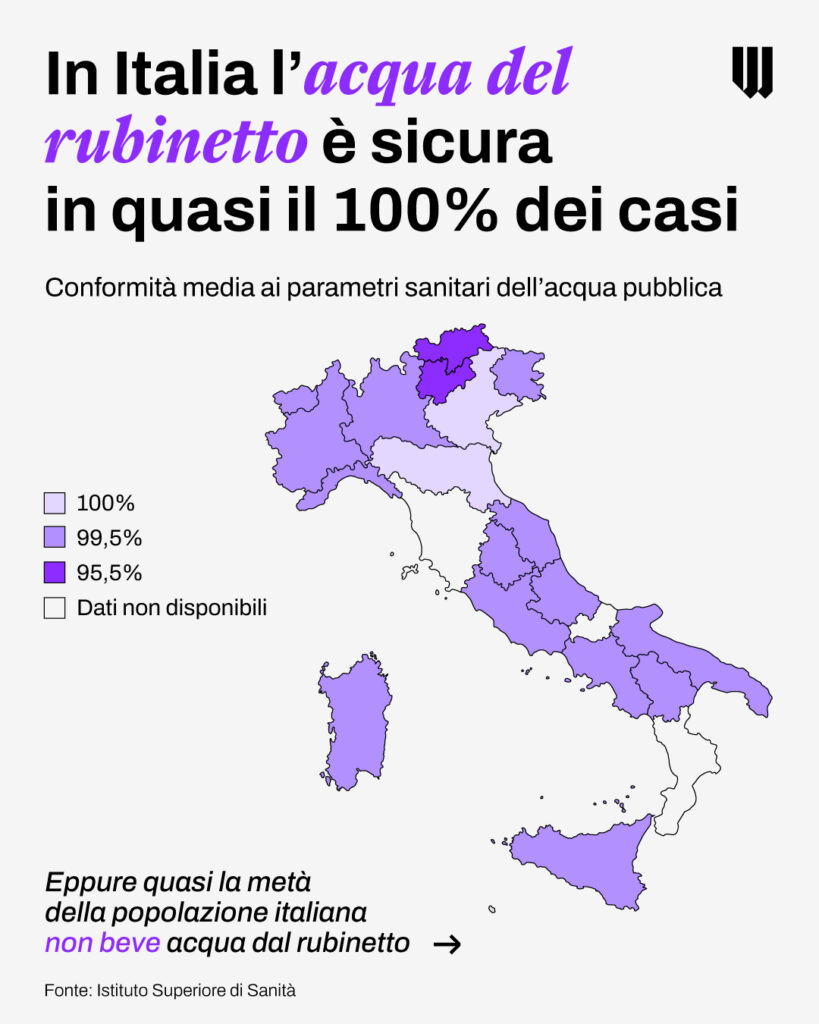

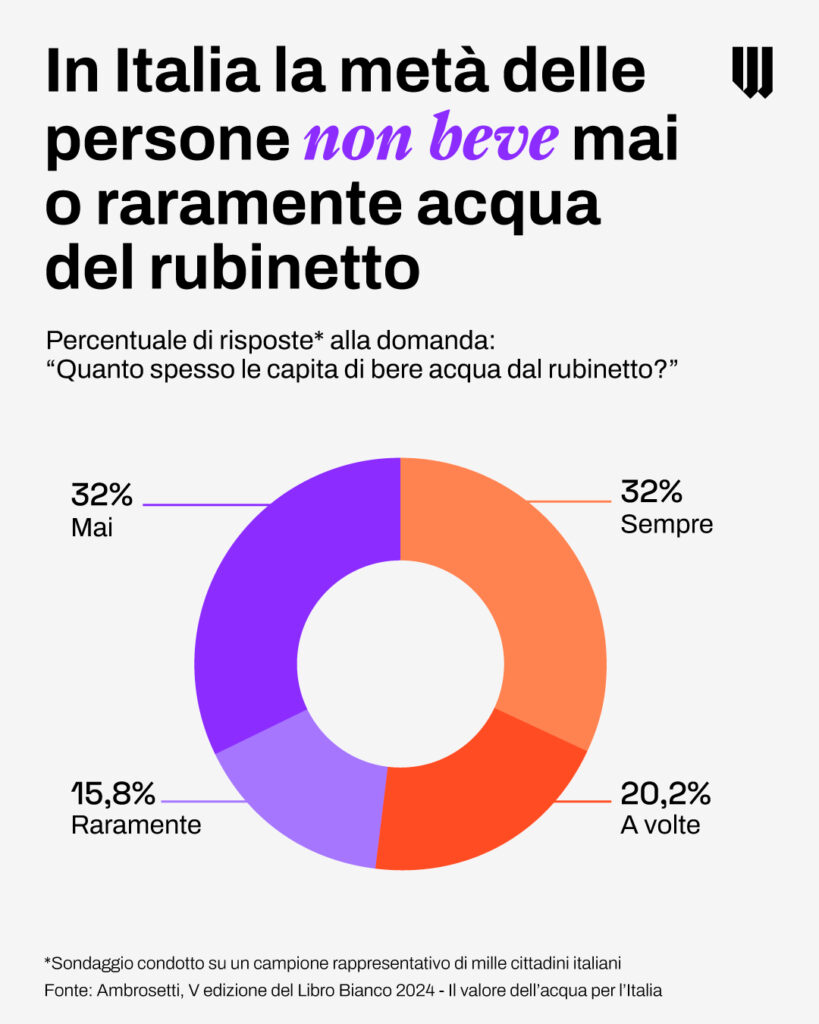

Come spiegato recentemente da Will, l’acqua pubblica italiana è quasi sempre conforme ai parametri chimici indicati dalla legge. Tuttavia in Italia ancora il 48% della popolazione non beve mai, o lo fa solo raramente, acqua di rubinetto. Il 20% invece lo fa solo a volte.

Sono vari i motivi per cui ancora molte persone non si fidano del rubinetto. Tra i più comuni abbiamo il sapore e la convinzione che questa non sia sicura.

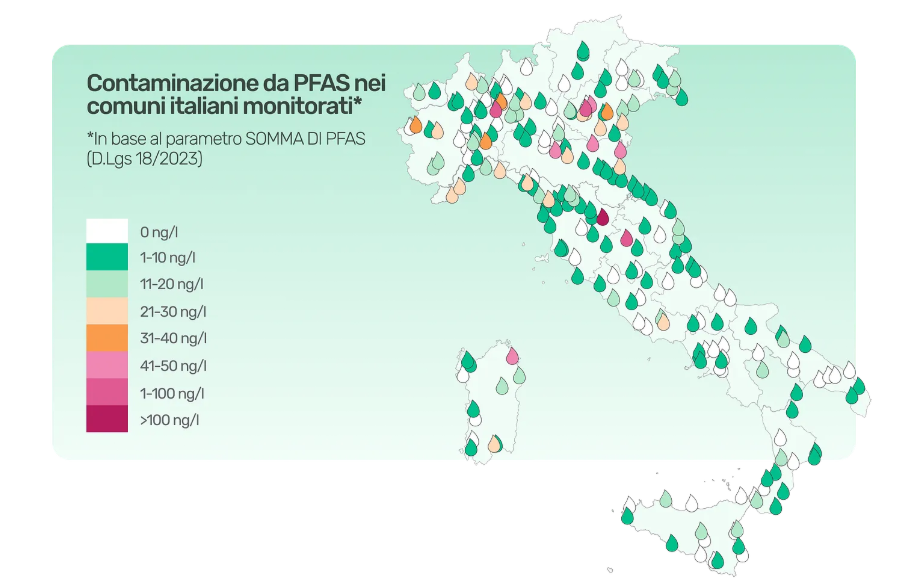

Di salute e dei rischi legati alla salubrità dell’acqua, ne parla la puntata della newsletter Climax di Greencome, dal titolo Perdersi in un bicchier d’acqua, citando i PFAS, sostanze chimiche utilizzate soprattutto per le loro proprietà antiaderenti e impermeabilizzanti, ma estremamente tossiche.

A livello europeo si sta lavorando per vietare quasi totalmente l’utilizzo di tali sostanze, ma in Italia la legislazione è ancora molto vaga su limiti ed eventuali strategie di bonifica.

Tornando ai dati dell’ISTAT, Greencome sottolinea come nel nostro paese quasi il 70% dei cittadini si impegna per evitare gli sprechi, ma i danni maggiori provengono proprio dalle reti idriche, dove vanno persi circa 58 litri di acqua ogni 100.

Sull’acqua come bene pubblico e sul suo utilizzo è nato anche un Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, che rivendica il risultato del referendum del giugno 2011. Sui loro canali social si legge:

Gli italiani hanno scelto per un servizio idrico senza profitto e per l’acqua fuori dal mercato. Si scrive acqua, si legge democrazia.

Una frase ancor più ad effetto oggi, in cui questo prezioso bene sta diventando pericolosamente raro anche nel nostro paese e alimenta così differenze sociali ed economiche per nulla democratiche.